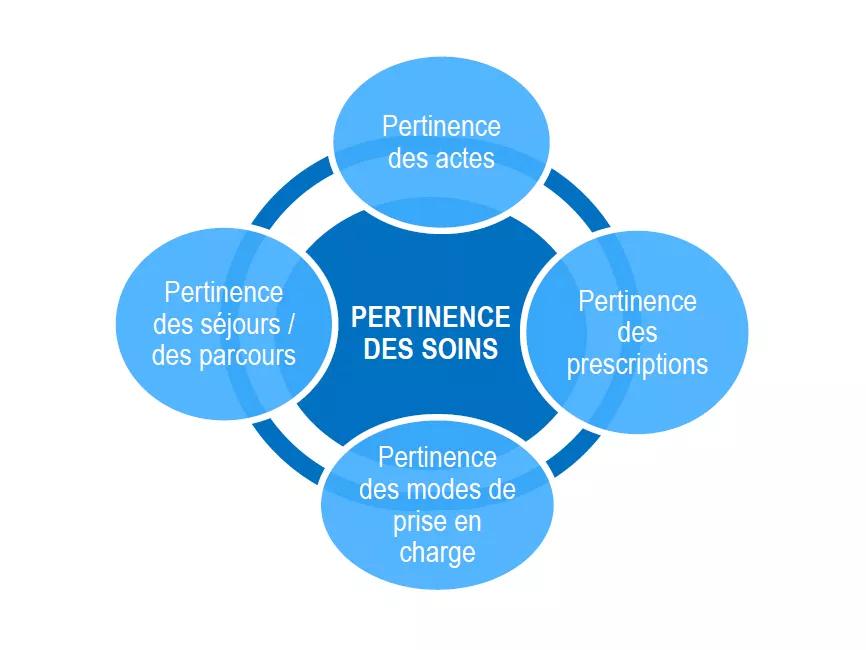

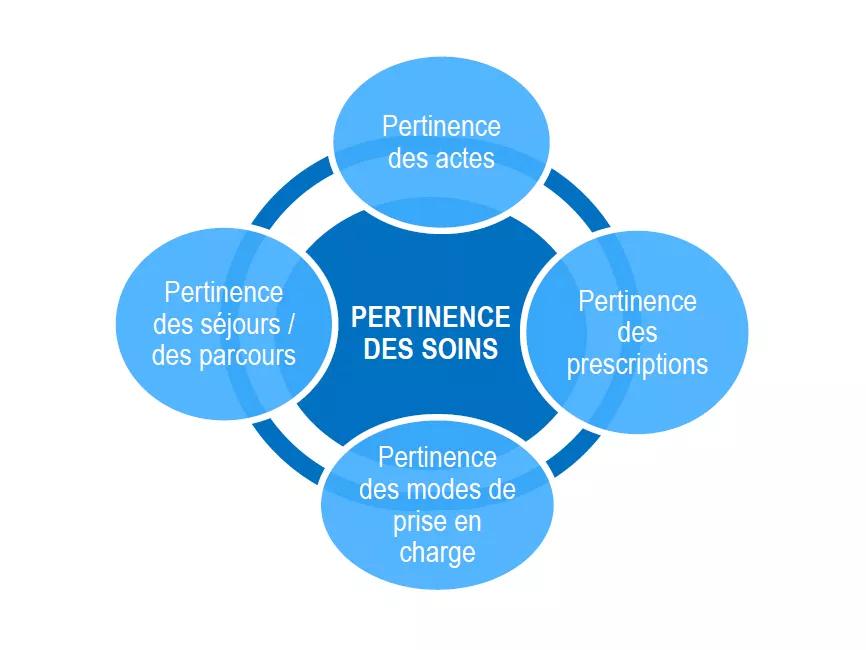

La notion de pertinence des soins recouvre plusieurs thématiques

Les axes prioritaires retenus dans le PAPRAPS de la région Nouvelle-Aquitaine

Ce plan régional a été arrêté par le directeur général de l’ARS (le 28 mars 2022) pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2022. Il a fait l’objet d’une révision annuelle en mars 2024.

A l’occasion de l’actualisation, les sujets ajoutés concernent :

- la transformation écologique du système de santé avec une déclinaison de réflexions / actions dans la plupart des thématiques du PAPRAPS.

- Le parcours des patientes traitées pour cancer du sein : la prise en charge pour mastectomie totale (pertinence des modalités de prise en charge) ; l’observance des anti-cancéreux oraux (pertinence de prescriptions de produits de santé) ; l’ensemble de ces travaux est conduit en cohérence avec les priorités du SRS-PRS (dépistage du cancer du sein).

- La valorisation des AAP : produits de santé, imagerie (AAP relatif à l’amélioration de la pertinence des actes d’imagerie avec un impact attendu sur la fluidification des urgences et une action sur la sobriété des prescriptions des actes d’imagerie) et transports.

- L’intégration de l’organisation de l’exercice coordonné (CPTS) comme acteur essentiel du parcours de soin.

- Choosing Wisely en gériatrie en lien avec le CCECQA, l’OMEDIT, l’AM, les 3 CHU, les usagers et le CRATB notamment.

La pertinence des actes

La sélection des thématiques prioritaires au niveau régional s’appuie sur une approche combinée autour des éléments suivants :

- de critères statistiques mettant en évidence des variations de taux de recours entre départements ;

- de critères statistiques liés aux indicateurs d’atypies de pratiques médicales élaborés conformément aux référentiels de bonnes pratiques nationaux disponibles ;

- de l’existence de référentiels de bonnes pratiques.

A l’issue de ce diagnostic révisé en mars 2024, 4 actes ont été retenus :

- Thyroïdectomie

- Extraction des dents de sagesse : avulsion des 4 3ème molaires retenues ou à l’état de germe

- Remplacement valvulaire aortique

- Angioplastie coronaire

Un premier atlas des variations des pratiques médicales a été rédigé en 2016 afin d’illustrer les écarts de pratiques chirurgicales existants entre les départements et interroger leurs causes afin de les réduire. Une nouvelle version de cet atlas des pratiques a été publiée le 1er février 2024 : 11 interventions chirurgicales ont été sélectionnées pour cette nouvelle version. A noter que l’atlas élargit également le cadre du suivi et de l'évaluation des variations des pratiques en France en proposant trois nouveaux indicateurs de processus et de qualité des soins : le taux de chirurgie ambulatoire, l'utilisation des protocoles de Récupération améliorée après chirurgie (Raac) et le taux de réadmission à 30 jours afin de disposer d’une information plus approfondie.

La pertinence des prescriptions

La pertinence des prescriptions de transports

La priorité est d’évaluer, à chaque prescription, la nécessité du besoin médical de la prescription du transport et de veiller à mettre en cohérence le mode de transport prescrit avec l’état de santé du patient. Il s’agit de répondre aux besoins de transports induits par les nouveaux modes de prise en charge des patients (parcours de santé au sein des GHT, médecine ambulatoire), tout en assurant la soutenabilité financière de ces dépenses.

Au regard du diagnostic régional deux objectifs ont été identifiés conjointement par l’Agence régionale de santé et l’Assurance Maladie :

- réduire les variations de pratique entre les circonscriptions en matière de recours aux transports sanitaires

- diminuer le taux de recours à l’ambulance pour les circonscriptions atypiques en favorisant le juste mode de transport.

En complément à cette action 9 établissements ont été retenus dans le cadre d’un appel à projets dont l’objet est de faire émerger des modèles d’organisation permettant de fluidifier l’ensemble des transports de patients non urgents ; l’AAP dure 3 ans. Les bonnes pratiques identifiées dans le cadre de l’évaluation feront l’objet d’une communication régionale.

La pertinence des prescriptions de produits de santé (médicaments, produits et prestations)

Les priorités et axes de travaux régionaux ciblés dans le cadre de la pertinence des prescriptions de produits de santé sont en cohérence avec les constats et plans d’actions nationaux suivants :

- Les orientations de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030,

- La feuille de route 2019-2022 « prévenir et agir face aux surdoses d’opioïdes »,

- Les orientations nationales de lutte contre l’antibiorésistance : Stratégie nationale 2022-2025 de Prévention des Infections et de l’Antibiorésistance - 42 actions afin de se donner les moyens de répondre aux enjeux prioritaires de santé publique en matière de prévention des infections et de l’antibiorésistance en santé humaine dans les 4 ans,

- La lutte contre la surconsommation de benzodiazépines observée au niveau national (rapport ANSM « état des lieux de la consommation des benzodiazépines en France » - avril 2017) et l’impact de la crise COVID (Rapport EPI-PHARE « Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu’au 25 avril 2021 »),

- Les différentes recommandations et référentiels de bon usage nationaux en lien avec les produits de santé, notamment ceux des Agences nationales (HAS, ANSM, INCa),

- Les thématiques nationales ciblées dans le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) faisant l’objet d’un suivi renforcé et d’un accompagnement des établissements de santé (ES) concernés,

- Les enjeux nationaux de la transformation écologique du système de santé dont il est remarqué la forte contribution des produits de santé aux émissions de gaz à effet de serre - estimation Shift Project – et le fort impact des certains produits et classes thérapeutiques sur la santé globale (Approche One Health de la Stratégie française en santé mondiale 2023-2027).

Par ailleurs, la pertinence des soins et des prescriptions participe aux enjeux du Projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 (PRS). Les priorités régionales sur les « produits de santé » s’inscrivent en complémentarité des feuilles de route régionales et des autres dispositifs de vigilance et de qualité qui concourent à la pertinence des prescriptions dans tous les secteurs de soins. Ces actions visent un impact bénéfique pour l’ensemble des acteurs de la région.

La prévention de la iatrogénie médicamenteuse constitue, en lien avec les constats nationaux, une priorité régionale renouvelée, et fil conducteur de toutes les actions. Dans la continuité des travaux du PAPRAPS d’ores et déjà menés depuis sa création, l’objectif est de sensibiliser, communiquer et fédérer les professionnels de la région sur cet enjeu dans une vision globale et décloisonnée entre le secteur sanitaire, le secteur médico-social et la Ville.

Enfin, il faudra désormais intégrer dans toutes les actions mises en œuvre sur la promotion de la pertinence des prescriptions médicamenteuses, la valorisation des pratiques, des protocoles de soins et des expérimentations ou innovations organisationnelles qui concourent aux alternatives non médicamenteuses et écoresponsables.

Les actions visées par le programme d’actions sur la pertinence des soins et des prescriptions participent déjà à la transformation écologique du système de soins, par la promotion d’une juste prescription et d’une consommation des médicaments appropriée et rationnelle.

Il est nécessaire en complément d’intégrer des actions directes à haute valeur ajoutée en termes de réduction de l’empreinte carbone liée aux produits de santé, avec l’implication attendue des professionnels mais également des patients.

La promotion d’une politique des achats pharmaceutiques responsables ainsi qu’une meilleure optimisation des déchets pharmaceutiques, en évitant le gaspillage, constituent les principaux enjeux.

Ces actions s’inscriront en cohérence avec les axes fixés dans la feuille de route régionale afférente à la transformation écologique du système de santé qui sera arrêtée dans les prochains mois.

La pertinence des parcours des patients atteints d’insuffisance cardiaque

La mise en place du Parcours de soins Insuffisance cardiaque constitue un des deux parcours pilotes identifiés parmi les chantiers nationaux de la Stratégie de Transformation du Système Santé Ma Santé 2022.

L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire sur le long cours, associant en fonction du stade des mesures hygiéno-diététiques adaptées, un traitement médicamenteux adapté et un suivi régulier, partagé entre le cardiologue et le médecin traitant. Lorsqu’elle n’est pas correctement prise en charge, elle peut évoluer de manière aiguë sous forme de décompensation, complication grave, potentiellement létale, nécessitant une hospitalisation et des soins urgents.

Plusieurs études ont montré que la prise en charge des patients pouvait être améliorée et conduire à d’importants gains en termes de survie, de qualité de vie et de dépenses évitées. Ainsi, l’insuffisance cardiaque représente la moitié des séjours d’hospitalisation potentiellement évitables avec plus de 156 000 séjours en 2015 et plus de 160 000 séjours en 2017.

Parmi les axes d’amélioration identifiés, la sensibilisation au diagnostic et aux premiers signes d’insuffisance cardiaque est un axe majeur. En effet le repérage précoce des patients insuffisants cardiaques par les médecins généralistes et les infirmiers, sont déterminants pour l’orientation des patients vers les cardiologues.

Le deuxième axe est le renforcement du lien entre le premier recours et le second recours, et la capacité des médecins généralistes à pouvoir activer une prise en charge spécialisée en ville ou à l’hôpital. Face à une démographie de professionnels de santé contrainte, une réflexion autour d’équipes de soins doit être menée pour optimiser le suivi thérapeutique, biologique, cardiologique et l’adapter au niveau de gravité de la pathologie.

Le schéma ci-après identifie les points de rupture potentiels dans la prise en charge de ces patients :

Un comité de pilotage régional dédié à ce parcours de soins a été mis en place.

Les leviers d’actions sont multiples :

- la contractualisation CAQES proposée à compter d’avril 2022 à certains établissements de santé de court séjour particulièrement atypiques en France sur le taux de réhospitalisation de leur patient à 3 mois ;

- la fixation d’objectifs et la mise en place de protocoles de soins au sein de certaines Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et Maisons de Santé Pluridisciplinaires MSP. En 2023, 14 CPTS ont retenu le parcours des patients insuffisants cardiaque sur la mission 2 parcours de l’accord conventionnel inter-professionnel ;

- l’organisation de réunions de travail Ville/hôpital dans les territoires notamment impulsée par les coordonnateurs des CPTS avec l’appui des CPAM et du service médical ;

- Le renforcement du dispositif PRADO dans les territoires, avec des partenariats à construire en terme de relais vers les MSP et les CPTS en aval.

- Le développement de délégations de taches et de protocoles de coopération entre professionnels de santé.

- Les solutions de télémédecine existantes en matière de suivi et de télésurveillance mais également de téléexpertise pour recourir à un avis cardiologique.

- La promotion des programmes d’éducation thérapeutiques.

La filière du patient victime d’accident vasculaire cérébral

Au cours de l’année 2022 un groupe de travail régional a été mis en place afin d’examiner l’existence ou pas de sous-recours ou de sous-usage de la filière AVC.

Ces travaux ont été conduits sur la base des données émanant de l’observatoire ObA2 travaillant sur cette filière.

L’observatoire a inclus 58 établissements de santé dont les 16 établissements disposant d’une unité neuro-vasculaire, 29 établissements équipés de TéléAVC et 13 établissements de SSR disposant d’une spécialisation. A noter l’existence de 5 centres de thrombectomie dans la région (tous inclus dans les établissements participants à l’observatoire).

ObA2 dispose de trois types de recueil : un dédié aux UNV, un second relatif aux consultations post-AVC et un dernier qui porte sur le parcours AVC.

Il ressort du recueil des données les constats suivants :

- Un sous-usage des UNV et une difficulté d’accès à l’IRM la nuit notamment ou lors des plages partagées public/privé.

- Une grande différence du volume de thrombolyses réalisées selon qu’elles sont effectuées en UNV ou en téléAVC (données disponibles entre 2017 et 2021). Sur la base de la carte des thrombolyses réalisées par territoire et la nature de prise en charge réalisée il est constaté une forte variabilité des pratiques.

- Les thrombolyses réalisées chez les patients en alerte thrombolyse (soit dans les 4h) est en diminution chez les patients pris en charge en UNV ; pour les établissements de proximité on relève une progression du niveau de prise en charge mais il n’est pas optimal ; un sous-usage manifeste est constaté.

- On relève la différence très importante du délai de prise en charge (entre les symptômes et l’admission) selon s’il y a eu appel du SAMU ou pas.

- Il est constaté une difficulté d’accès à l’IRM avec des délais médians variant du simple ou double entre l’admission et la première imagerie avec une perte de chance conséquente pour les patients. Paradoxalement, les délais d’accès sont plus longs dans les établissements disposant d’une UNV car l’accès est réalisé via les urgences qui ne possèdent pas toujours de filière AVC. Ce délai d’accès à l’imagerie ne cesse de s’allonger depuis 2015 ; les causes seraient multifactorielles : la question des astreintes, les plateaux d’imagerie partagés, la formation des urgentistes, la lecture des images... Moins de 5% des patients victimes d’un AVC sont pris en charge selon les délais définis par les recommandations.

- A contrario, on relève une amélioration des délais post-imagerie.

- Le recueil de données met, enfin, en lumière le défaut d’orientation vers le SSR en post-AVC immédiat.

Le sujet de l’amélioration des délais d’accès à l’imagerie (point de rupture clairement identifié du patient victime d’AVC) sera désormais travaillé en lien avec la cellule régionale d’animation et de coordination de la filière AVC et les neurologues de cette instance.

Les infirmiers en pratique avancée

L’article 119 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique et introduit le principe de la pratique avancée des auxiliaires médicaux. Il définit l’exercice en pratique avancée par des auxiliaires médicaux au sein d’une équipe coordonnée par un médecin. Il renvoie la définition par décret pour les domaines d’intervention, les conditions et des règles de l'exercice en pratique avancée, la nature du diplôme et de ses modalités d’obtention.

La pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées. En outre, la pratique avancée favorise la diversification de l’exercice des professionnels paramédicaux et débouche sur le développement des compétences vers un haut niveau de maîtrise.

L’IPA exerce dans une forme innovante de travail interprofessionnel. En acquérant des compétences relevant du champ médical, il suit des patients qui lui auront été confiés par un médecin, avec son accord et celui des patients

Différents domaines d’intervention des IPA sont prévus par les textes et ouvre la pratique avancée à différents domaines d’intervention :

- Pathologies chroniques stabilisées, prévention et poly pathologies courantes en soins primaires (depuis septembre 2018) (AVC – artériopathies chroniques – cardiopathie, maladie coronaire – diabète de type 1 et de type 2 – insuffisance respiratoire chronique – maladie d’Alzheimer et autres démences – maladie de Parkinson– épilepsie).

- Oncologie et hémato-oncologie (depuis septembre 2018).

- Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale (depuis septembre 2018).

- Psychiatrie et santé mentale (depuis septembre 2019).

- Urgences (depuis septembre 2021) : 5 formés en France, la formation a débuté en Nouvelle-Aquitaine en septembre 2022.

L’IPA met en œuvre une expertise infirmière approfondie et des compétences élargies dans les champs notamment, de la clinique, de la prescription médicamenteuse, des examens paracliniques, de la coordination, de l’orientation, de la recherche et de l’éducation.

Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant et en complémentarité avec les autres professionnels de l’équipe de soins, l’IPA participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par le médecin ayant défini la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques. Les IPA exercent en libéral ou en établissement de santé ou en établissements médico-sociaux ou structures d’exercice coordonné (CPTS, MSP, centres de santé).

En 2023, on dénombre 150 infirmiers en pratique avancée en exercice et 154 étudiants en cours de formation en Nouvelle Aquitaine.

L’objectif régional en ce domaine est de Promouvoir la formation des IPA et leur exercice en structure d’exercice coordonné et en établissements.

La pertinence des prestations (séjours et modes de prise en charge)

Pour certains actes chirurgicaux courants, qui peuvent être réalisés en ambulatoire, la prise en charge des nuits d'hospitalisation dans les établissements de santé, publics et privés, peut être soumise à l'accord préalable du service médical de l'Assurance Maladie (MSAP).

Il en est de même pour les séjours en établissements de Soins de suite et de réadaptation (SSR) liés à des actes chirurgicaux ou orthopédiques ne nécessitant pas de façon générale, selon les recommandations de la HAS, de recourir à une hospitalisation, pour un patient justifiant des soins de masso-kinésithérapie.

Le virage ambulatoire s’est largement amorcé en chirurgie. Il constitue un des axes de la politique de la stratégie de santé et du programme « ma Santé 2022 ». L’objectif est de proposer un retour précoce et sécurisé des patients à leur domicile après un séjour hospitalier.

Le taux de chirurgie ambulatoire pour la région Nouvelle Aquitaine est de 62,1 % pour l’année 2022 pour un taux national de 63,5 %. L’objectif était de 70 % de chirurgie ambulatoire en 2022 et le Haut Conseil de Santé Publique préconise d’atteindre les 80% de chirurgie ambulatoire en s’aidant notamment de l’outil VISUCHIR et des travaux des sociétés savantes (Virage ambulatoire : pour un développement sécurisé Juin 2021).

Pour accompagner les établissements de santé sur cette thématique, l’ARS Nouvelle Aquitaine a réalisé un profil chirurgie ambulatoire. Ce profil sera adressé à l’ensemble des établissements autorisés pour l’activité de soins de chirurgie. Son objectif est de présenter à chaque établissement son taux de chirurgie ambulatoire en 2022 avec son évolution sur les 5 dernières années, comparé aux taux national, régional et des établissements de même catégorie. Ce profil indique également le potentiel de chaque établissement calculé à partir de la pratique des 20 % d’établissements de même catégorie les plus performant en chirurgie ambulatoire avec un focus sur les spécialités ayant le potentiel de chirurgie ambulatoire le plus important. L’outil VISU CHIR sera complémentaire permettant de revenir à l’acte CCAM.